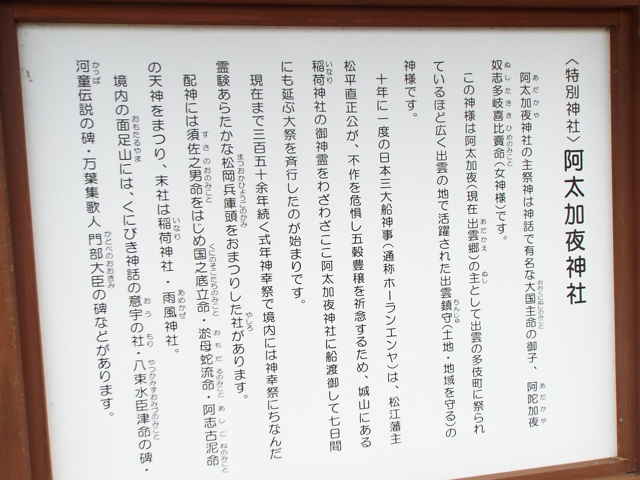

阿太加夜神社 |

|---|

旧国道の鳥居から国道脇の鳥居を越えて、長い参道があります。 「『阿太加夜社』は『いにしえは同郷今宮帳にあり、後、芦高宮に合わせ祭った』(風土記抄)と記されるように、後世、芦高大明神と称した。」(東出雲町誌) 「古く『出雲国風土記抄』は『古は同郷今宮帳に在り、後蘆高宮に合わせ祭るか』とする。・・・『東出雲町誌』は『風土記抄』の見解に理解を示し、今宮の地にかっては鎮座していたと述べる。その時期などについては言及しないが、その場所については『今宮地内に[阿太]の地が遺存するのは宮地ではなかったか』とする。」(出雲国風土記註論) 「足高明神 素盞鳥尊なり、風土記に意宇社あり、延喜式には田中社とあり、此則阿太加夜社なり、面足尊、惶根尊を相殿に配まつり、大穴持命の御子阿陀加夜怒志多伎吉比賣命は神戸郡多伎に坐すとなり、今此里に阿太加夜社勧請なるへし、寛永八年(1632)堀尾高階忠晴修造の棟札あり」(雲陽誌) 境内にある兵庫神社の説明文に「松平直政公が・・・入国後十年目・・・稲荷の大神を芦高神社に勧請して・・・これが式年神幸祭の始めと云われ」とあり、江戸時代には「芦高神社」と呼ばれていたようです。

出雲風土記:阿太加夜社

所在地:松江市東出雲町出雲郷587 |

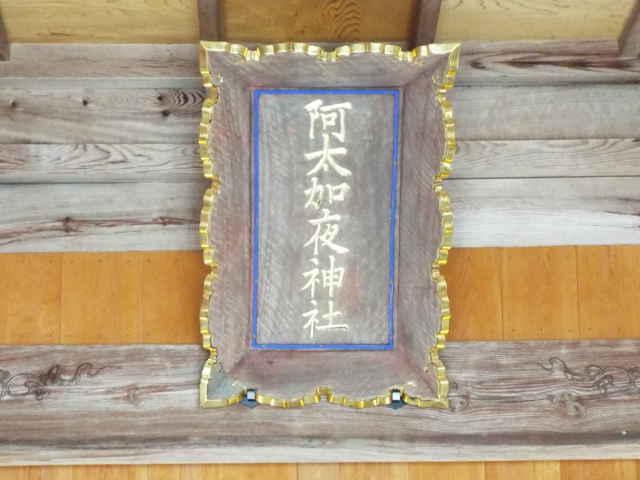

| 旧国道から参道が続く | 国道脇の鳥居 | 阿太加夜神社 |

| 手水舎 | 随神門 | |

| 拝殿 | ||

| 本殿 | 稲荷神社(本殿の左) | |

| 雨風神社(本殿の右) | 兵庫神社 | 椨の木の巨樹の根本に荒神が祀られる。 |

| 竹ノ花荒神 | 町荒神 | 社務所 |

松江の神社